葺き替え

屋根の種類と症状

新屋根材(カラーベスト等)

セメント瓦

トタン屋根

<色あせ、コケが発生>

瓦の割れ

コケ・カビの発生

塗膜の劣化

板金のさび

カビやコケが発生していると水切れが悪くなり、毛細管現象により下地を腐らせる。

<塗膜の剥がれ、コケの発生>

瓦の割れ、ずれ

棟の痛み

漆喰のはがれ

塗膜の劣化

瓦がわれたり、ズレたりしていると漏水しやすく下地を腐朽される恐れがある。また塗膜の劣化は外観を損ない瓦が割れやすくなる。

<色あせ、サビの発生>

塗膜の劣化

紫外線により塗膜が劣化。経年変化や酸性雨によりメッキが減少。鉄部露出部分がさびて穴が開き雨漏りになる。

| 種類 | 品名 |

| 粘廣瓦 | 陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦/日本瓦・いぶし瓦 |

| セメント瓦 | |

| 乾式コンクリート瓦 | モニエル瓦・クボタ洋瓦・スカンジア瓦 |

| 薄型化粧スレート | コロニアル・カーラーベスト・かわらU等 |

| アスファルトシングル | |

| トタン |

カラーベスト屋根

スレート屋根に使われているスレート材料

スレート材、住宅屋根用化粧スレートの材料は、かつては石綿(アスベスト)をセメントで圧縮成型したものがスレートでした。大手メーカーであった、クボタ、松下電工は、アスベスト問題でその製造を終了する2004年当時、2社で80%ものシェアーがありました。(アスベストの日本での全面禁止は、2006年9月です)今のスレート材にはアスベストは使用されていません。主原材料としては、セメントけい酸資源材、石綿以外の鉱物繊維質原料、混和材料などを用いて加圧形成しています。

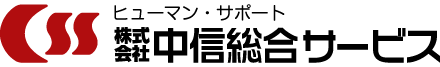

スレート材の”反り”は、たとえば材料の表と裏で温度変化の違いがあって、材料の表面温度が高くなれば、僅かですが伸び、温度が低くなれば縮む。(夏表は70~80度の高温となり、裏側はそれより低い温度で)この伸びと収縮がスレート材の表と裏側で起こりその伸びと収縮の割合がことなればそれは、反りの原因となります。以上のことが5年、10年と繰り返すことで、スレート屋根全体のどこかで反りや割れ、ヒビ、剥がれ等の劣化が起こります。

また、屋根のスレート材は、一枚一枚釘や、ビスでコンパネに固定されていますが、強い地震によって屋根全体が揺らされると、固定されたポイントには、応力がかかり割れやヒビの原因となりえます。またスレート材は、釘、ビスが打たれているのは、片側で、もう片方は釘、ビスがありませんので、強風、竜巻、台風で横殴りのえぐるような方向でものすごい強風が吹けば、スレート材は、剥がれてしまいます。

スレート屋根の劣化のメカニズム

スレート材の劣化には、主にスレート屋根の周りの

- 温度変化の繰り返し、1日の変化、季節の変化

- 冬、スレート材に浸透した水分の凍結・融解の繰り返し。

- 夏、雨のためのスレート材の含水、高温下での乾燥の繰り返し

- 夏、長時間にわたる70度近い高温にさらされる環境。などです。

スレート材のセメント、石綿の混合材料の割れに影響が大きいのは、例えば、水分の凍結・融解の繰り返しです。水分が凍結すると、僅かですが体積が増加します。スレート材料中の水分の何%かが凍結して体積が増加し、材料中の成分を引き離します。そのときはスレート材の成分は割れることはなくても、繰り返し発生すると、スレートの中の成分同士が接着している力が衰え、やがて成分が分かれてしまいます。この成分同市の接着力が無くなりななれてしまうのが割れとなって起こり得ます。

コロニアル(カラーベスト)屋根の傷み

屋根の上は外壁とちがい、かなり厳しい環境にさらされています。酸性雨はたたきつけるように直接ぶつかり、傾斜がすくないものが多いコロニアル屋根は、外壁にくらべて日中陰になる部分も少なく、紫外線の影響をつよく受ける場所でもあります。

特に夏の屋根の上は、非常に熱くて過酷な場所にかわります。

職人が良く履いている足袋のような靴があるのですが、1日中屋根の上で作業をしていると、軽いやけど状態になることもあります。そういう場所だけに、念入りな塗装をして長持ちさせてもらいましょう。

もろくなることも考慮に入れて、なおかつ、棟押さえ、雨押さえなどのトタン部の塗装、家全体的な美観を考えますと、定期的な塗装をお勧めします。

ただし、美観は考えずに、将来屋根の葺き替えも視野にある場合でしたら、塗装せずに限度まで持たす方法もあります。

コロニアル屋根の痛みの症状~コケ・藻・反り返りなどの劣化~

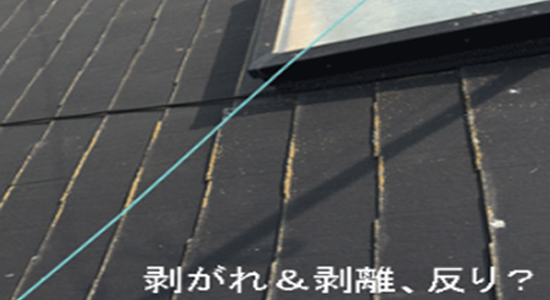

築10年ほど経過すると、まず間違いなくコケや藻が発生しています。特に北側に多く発生します。

藻・コケの発生は、直接コロニアル屋根自体の劣化を進めるわけではありません。ただ、長い間コケ類をそのままにしておくと、ほかの場所より水気を帯びている時間も長くなって同時に塗装もなくなってきます。

雨水の吸収と蒸発の繰り返し、さらに紫外線と熱の影響を受けると、反り返しの原因になる可能性も高くなります。

築10年で初めて塗装するコロニアル屋根にくらべて、築20年目以降にして初めて塗装するコロニアル屋根では、歩いたときに割れてしまうなど、長時間の水分の影響なのか、やわらかくもろくなっていることもあります。

例えれば、普通に硬い屋根の上と較べて、劣化が進んでもろくなっていくると、すこしやわらかめのクッションフロアーを歩いている感触です。

葺き替えの工法

屋根の葺き替えとは、新しい屋根を張り替えることです。既存の屋根の上に新しい屋根を葺き替える工事の事を重ね葺きやカバー工法と言います。

2000年以前に作られた建物の場合、スレート屋根にアスベストが含まれていることがあり、葺き替え工事を行うと粉塵が舞い散るため、カバー工法で行われるのが一般的です。

カバー工法のほうが、既存の屋根の撤去が不要なため、費用も安くなります。スレート瓦をガルバリウム鋼板に葺き替えることも可能です。

粘土瓦やセメント瓦はカバー工法が利用できないため、葺き替え工事になります。粘土瓦は耐久性が高く30~40年たっても葺き替えが必要ない場合も多いです。屋根の状態を見てリフォームを行うようにしましょう。

外壁の劣化が激しく下地補修が大変な場合は、費用も高くなります。塗替えは外壁の塗膜が剥がれたり、ヒビ割れなどの症状が出る前に塗り替えると、無駄な費用がかからずオススメです。

屋根は前回塗替えを行った場合、次は葺き替えを行うのが一般的です。葺き替え工事は、既存の屋根を残したまま上から新しい屋根を張り替える重ね葺き(カバー工法)にすると費用が抑えられます。アスベストを含むスレート屋根の場合カバー工法が標準的な工事になります。

※外壁塗装=家の壁の塗り替えですが、必要に応じて同時に屋根や付帯する場所の補修や塗り替えもしたほうが良いでしょう。屋根は外壁よりも劣化が早いですが、通常は外壁と同時に塗装を行います。

カラーベスト・コロニアル屋根の特徴について

カラーベスト、コロニアル=スレート瓦=薄型化粧スレート屋根等とは、セメントと砂を主な原材料として作られています。製造メーカーによっては、「カラーベスト」・「コロニアル」・「新生瓦」等とも呼ばれます。1995年の阪神淡路大震災を境に、屋根材の軽量化による耐震性を求められることによって、多く用いられるようになった軽量屋根材です。

薄型化粧スレート屋根の歴史は、昭和12年にアメリカのジョンマンビル社から始まり、薄型化粧スレート屋根の製造がはじまりました。防火規制が厳しくアスファルトシングルが普及しなかった日本国内で、昭和32年にジョンマンビル社と旧・久保田鉄工(株)が技術提携を行い、4年後の昭和36年に「コロニアル」という商品名で発売されました。

当時の建築業界では、新たな屋根材が誕生したいうことから「新生瓦」と呼ばれていました。「新生瓦=コロニアル」のJIS規格は昭和51年に取得しましたが、現在は名称変更され、「住宅屋根要化粧石綿スレート」になっております。現在、「ケイミュー」・「エーアンドエーマテリアル」等の建材メーカーが製造しています。

一般的な薄型化粧スレート屋根の定義として、主原材料がセメント・石綿(アスベスト)を混合、加圧形成され作られた厚さ4~10mmの薄い瓦を言います。

2004年以前の薄型化粧スレート屋根には、アスベスト(石綿)が含まれていましたが、人体に悪影響を及ぼす可能性がある為、現在は使用する事が禁止されているので、現在のスレート屋根は、基本的にノンアスベストタイプ(無石綿)でセメント、けい酸質原料、石綿以外のの繊維質原料、混和材料などを用いて作られています。薄型化粧スレート屋根は、軽量で建物にかける負荷が少ないという大きなセールスポイントと、従来の日本瓦に比べ、軽量で施工がしやすく、施工価格も安く抑えられ、カラーバリエーションも豊富というメリットがあります。

その反面カラーベスト、コロニアルのデメリットとしては、防水性が低く、完全に塑料に依存しきった形になっていることです。

ですから、定期的な塗り替えによるメンテナンスを行わないと、屋根材の破損、室内への雨漏り等が生じる恐れがあり、住まいに対し、重大な不具合が生じる危険性があります。

通常、新築時のスレート屋根に使用されるトップコートは、アクリル塗料を施されている事が多く、期待耐用年数は6~7年程度と短い為、特に注意が必要です。経年劣化が激しいスレート屋根の田急性を維持する為、新築から8~12年で塗り替え工事をする事をおススメします。

防水リフォーム

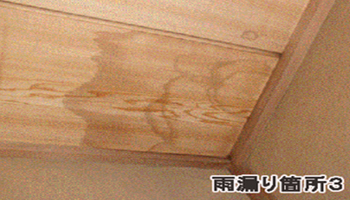

鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造などの鋼構造建物の寿命は約60年と言われております。しかし漏水への対応によってはその寿命が短くなったり、長くなったりします。

その鍵を握るのが防水改修工事です。建物を雨漏りから守り、長期にわたって保護する防水材の役割は大変大きなものがあります。屋上をはじめ多くの屋根(下階が居室)などに防水材が使用されている事実はみなさんご存じのことと思いますが、その他のバルコニー、廊下、階段、庇類など建物各所に環境をより快適に守るために防水材の存在はとても重要です。

漏水が発生してからでは建物内部に水が浸入し、内部の鉄筋や鉄骨の構造体の老朽化を早めることになります。

建物は数年間に様々な外的要素により痛んでいます。その為、現地調査診断や工事仕様のしっかりとした判断と防水工事をする前に、しっかりとした下地の修復が必要になりその仕様や工法により、少し大げさにしてありますが、どれだけ腕の良い職人さんでも正しい防水工事が出来ません。

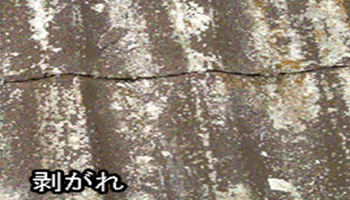

ビルの屋上防水塗装

施工前

塗装の寿命で防水のシートのつなぎ目が見えている状態このまま放置するとシート自体に亀裂が発生しますので、防水塗装が必要です。塗装がシートを保護します。

施工後

外壁防水塗装

外壁は、窯業系サイディングで、セメント系素材なので、防水性が無くなると、水分を吸収し始めて、変形、反りを起こします。壁のジョイント部分のシーリングも7年位から、ヒビ割れが発生し始めるので、補修工事は塗り替え時に必要です。ローラーで、白く塗っているのが下塗り材です。グレーで塗っているのが、中塗りの主剤のシリコン塗装です。壁のジョイント部分に白く縦横ラインが入っているのがシーリングの補修工事になります。

まずは防水材は屋根そのものと考える必要があります。そしてその防水材が建物すべてを雨からまもっているので防水性がなくなると建物そのものに様々な悪い影響が生じてきます。

では建物とは何でできているのでしょうか?その重要部位は、大きく分けて3つの要素からできています。

1.構造体(骨組み):柱、梁、壁などで木造や鉄骨や鉄筋コンクリートなど

2.設備:給排水電気設備関係でお風呂やキッチンなど

3.内外装:仕上げ材面で、内部は内装クロス材や外部は外壁塗装や屋根材など

この中で最も大切なものが構造体になります。他の設備と内外装は、いくらでも新しいものに交換すること(リフォームすること)が出来ますが構造体だけは、補修はできてもそのものを交換することは建て替えを意味します。それだけ重要な部位なのです。ではその重要な構造体を守るためには、どうすれば良いのでしょうか?雨から建物を守る必要があります。室内に雨水が漏れてきて慌てて防水の修理を考える方もいらっしゃいますが、室内に漏れてくる雨水は浸入した水がすべて表面に出てきているとは限りません。いや漏れている水は浸入した雨水の一部と考えた方が正しいかもしれません。ではその残りはどこにいったのでしょうか?

それは建物の壁内部にて建材類に浸み込み壁の内部で主要な構造部に悪影響を与え、建物の劣化を加速させて家の寿命を短くすることになります。

外壁と比較してみると壁面に比べ屋根面の一日の太陽の熱や紫外線による影響が多大であるといえます。建物外壁が4面あり時間帯により日照量が分散されるのに対して、屋根はほぼ一日中になり、さらには日照角度も壁面より直角に近くさらに影響が受けやすくなります。

そのため太陽からの景況を受けにくくする(守る)目的で、防水表面に保護コンクリートが打たれている場合があり防水素材を外的要因から守っております。

それともう一つ言えることが、傾斜のついて屋根素材と比べると表面の勾配が緩やかで、急傾斜な屋根材が雨水を流し落す構造に対して防水屋根は雨水を貯め受けて集水する構造になっているからです。

では何故貯め受ける構造の方が劣化が早いのでしょうか、それは防水素材は乾燥された状態より漏れている(湿潤)状態の方が劣化が早いからです。

それと保護用のコンクリートは太陽の熱紫外線を守る効果がある反面、コンクリート内部に水分を含む特性もあり、常に防水層表面が湿気を帯びている状態になるからです。

それともう一つは貯め受けた雨水を集水するために、最終的に水が集まる水下部には必ずルーフドレンという鉄鋳物でできている金物がついており、この部分においては、「防水素材」、「ルーフドレン」雨どいが横配列で接続されているということです。そしてその接続されている部分も経年により劣化をします。

当然劣化すれば防水機能がなくなり雨漏りする可能性につながる訳です。それと一般的な木造住宅の雨どいなどと違い縦配列ではなく構造上横配列になっていることもその要因の一つと考えられます。

一般の方々は鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物はかなり頑丈に作られているためそんな早い時期に建物のメンテ(修理)が必要なことを知らないだけなんです。建物完成引き渡し後に定期メンテナンスをするスケジュールをしっかりとお伝えする必要というか責任があるんです。ですが、一般的には建てた建築会社さんとは築後あまり付き合いがないとか、すでにその会社が廃業し無いなどのお話を伺うことも少なくありません。それと新築工事する会社さんが、改修リフォーム工事があまり得ではないということもいえるのではないでしょうか。しかしこの定期メンテナンスを適正な時期に行うことがとても重要で、その時期タイミングが遅れたばっかりに、防水改修工事に多大な費用が掛かってしまったり、また建物の他の部分への悪影響を与えその部分の修理工事が発生することも考えられます。

適正な時期に適正なメンテナンスをすることで、メンテナンスコストを抑えることと建物そのものの劣化を防ぎ、長持ちさせることが可能になります。そして価値ある不動産としても維持をすることができます。現在の防水仕様と状態を適正に判断し、建物にあった施工方法を検討します。おてもとに新築時の設計図書があればその資料も拝見し、改修工事後も適正なメンテナンスをすることができ、長期的に安心できる防水工事をご提案します。

| 防水の種類 | 工法 | 価格(㎡) |

| ウレタン防水 | 密着工法 | 7,000円~ |

| ウレタン防水 | 通気緩衝工法 | 7,800円~ |

| シート工法 | 通気緩衝工法 | 8,500円~ |

ドレンとは「ルーフドレン」のことです。

タテ型ルーフドレン

ヨコ型ルーフドレン

改修用ドレンの素材は3mm程度の鉛のプレートと強化ホースでできています。

陸屋根の屋上防水の一番水下部分に、黒い「鉄製鋳物」で出来ている、格子状のカバーがついている雨集水口の部分になります。ルーフドレンには様々な種類のものがあり

- 形状(タテ型、ヨコ型)

- 口径(50~150Φ)

- 材質

- 防水材料や防水工法

ルーフドレンは、防水層(材)と雨樋を繋ぐ素材で、防水面で受けた雨水を集水し樋へとんがす重要な役割があります。屋上の屋根防水面で受けた雨水は全てこのルーフドレンに流れていくので、防水材が劣化していなくても、ルーフドレンが劣化すれば雨漏りする可能性があります。

またルーフドレンの材質としては、鉄製鋳物で出来ているのがほどんどで、そのため錆による劣化が考えられます。では錆による劣化がなぜ建物の防水性能を低下させてしまうのでしょうか?それは、ルーフドレンの部分には「防水材」+「ドレン」+「雨どい」の3つの素材がジョイントされており、その接合部は新しいときはしっかりと着いているのですが、「ドレン」が錆びるとその双方の接合部が剥離(剥がれる)し、防水性能が低下してしまい、雨漏りの原因となるからです。

改修ドレン縦

改修ドレン納図

改修ドレン横

改修ドレン納図

防水リフォームは平らな部分の防水をしっかり施工しても、防水層の端末やルーフドレン廻りをしっかり施工しないと意味のない工事になってしまいます。

そこで、傷んだルーフドレンの上に「改修用ドレン」をかぶせて錆により劣化した部分をそっくりカバーし、その部分い防水材を塗ることで防水材との密着性を確保し、さらに改修用ドレン内に入った水は強化ホースを通して直接縦樋に流れることで、防水工事の信頼性と耐久性を合わせ持つことになります。つまり劣化したルーフドレン部分を完全にカバーしてしまうのが「改修用ドレン」の役割になり、防水工事をセットで考える必要があります。また既存防水層からの雨漏りもこのドレン周辺部が防水工事にとって大変重要になります。但し実際の状況によっては、改修用ドレン設定をする際に周辺の脆弱部の下処理を適正にする必要があります。ご不明な個所やご不安なところがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

プレート状の鉛シートを既存のドレンにかぶせて取り付けをするのですが、多少の厚みが増すことによりドレン周辺部分のレベルが5mm程度高くなることがあるので、その周辺の高さ調節(不陸調整)をしっかりと行わなければなりません。5mm程度だからと言って甘く考えてしまうと、陸屋根の水勾配は平均的に1/100程度で1mあたり1cmというとても緩やかな勾配になっていますので、水下部が5m程度レベルが上がっただけでも、水の流れが悪くなってり、溜まったりしまうことがありますので注意が必要です。対策としては、ドレンの周辺の広い範囲で不陸調整を行うことが必要になります。

お電話でのお問い合わせ

0263-38-0122

営業時間8:30~17:00 定休日/土日祝日

メールでのお問い合わせ

こちらからどうぞ

営業時間8:30~17:00 定休日/土日祝日